每到春夏之际,就又到了疱疹性咽峡炎的高发之时,不少宝宝都纷纷中招。疱疹性咽峡炎反反复复真是让各位家长头痛。今天我们来认识一下疱疹性咽峡炎。

疱疹性咽峡炎的症状

疱疹性咽峡炎主要的病原是柯萨奇病毒A型和肠道病毒71型,发病率高,好发于春夏之际。经粪-口途径、呼吸道飞沫、接触患儿口鼻分泌物已经被污染的手和物品而感染。多见于6岁以下的学龄前儿童,病程约4~6天,呈自愈性。

潜伏期为2~4天。常急剧发热,热多为低度或中等度,偶见高达40℃以上,甚至引起惊厥。热程大都2~4天。年龄较大的患儿可诉咽痛,咽痛重者可影响吞咽。婴幼儿则表现为流涎、拒食、烦躁不安。有时伴头痛、腹痛或肌痛,5岁以下小儿有1/4可伴发呕吐。

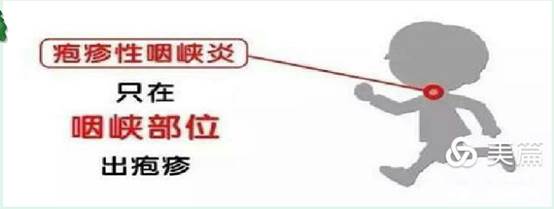

典型症状出现在咽部。表现为咽部充血,起病2日内口腔黏膜出现数个(少则1~2个,多达10余个)小的(直径1~2mm)灰白色疱疹,周围绕以红晕。2~3日后红晕加剧扩大,疱疹破溃形成黄色溃疡。此种黏膜疹多见于扁桃体前柱,也可位于软腭,悬雍垂,扁桃体上,但不累及齿龈及颊黏膜。

病程一般为4~6天,偶有延至2周者。部分手足口病患儿以疱疹性咽峡炎为首发症状,随后可在手掌、足底、臀部等部位出现红色皮疹。

需要与这些疾病区别开

手足口病

手足口病主要是由肠道病毒感染引起的一种儿童常见传染病,5岁以下儿童多发通过接触被病毒污染的物品、呼吸道飞沫等传染。潜伏期多为2~10d,与疱疹性咽峡炎的主要区别在于,手足口患者手、足、口等部位都出皮疹,且容易发展为危重病例。

疱疹性口炎

由单纯疱疹病毒I型感染引起的急性口腔黏膜感染,传染性强,通过飞沫传染,终年可见,无季节性,以散发病例为主,有发热和局部淋巴结肿大,疱疹可发生于口腔黏膜任何部位,但常见于齿龈和颊黏膜,亦可同时累及唇及口周皮肤。累及皮肤者可先有红斑,而后出现成簇小水泡,壁薄、透明,周围有红晕,初起时发痒,继而有痛感。水疱溃破形成溃疡,形状不一,上面有黄白色膜样渗出物。

溃疡性口腔炎

以婴幼儿发病较为常见,多由革兰染色阳性球菌引起,常见于营养不良、免疫力低下患儿,病初口腔黏膜广泛充血、水肿,黏液增多,继之表现为大小不等、界限清楚的糜烂,可融合成大片并有纤维素渗出,形成的伪膜成灰白色或浅黄色,溃疡处疼痛明显。有轻微口臭、局部淋巴结肿大。

养成良好的卫生习惯,勤洗手,注意饮食卫生;

加强体育锻炼,增强免疫力;

居室多通风,在疾病高发期间,避免带孩子去人群密集、空气流动性差的地方;

孩子被褥及玩具要定期清洗消毒。

如何治疗

疱疹性咽峡炎传染性较强,应注意隔离治疗,患儿用过的餐具、玩具等进行消毒处理,防止交叉感染。患病期间注意休息,多饮温开水,多吃新鲜蔬菜及营养丰富易消化的食物,以增强身体抵抗力。忌食刺激性食物,不吃过热、过冷的食品。

如何预防流行性腮腺炎?

目前,接种含腮腺炎成分的疫苗是预防流行性腮腺炎的有效手段。我国儿童免疫程序规定,18~24月龄儿童应常规接种一剂次麻疹-腮腺炎-风疹联合疫苗(MMR),但接种1剂次含腮腺炎成分疫苗的防病效果有限,推荐儿童入小学前再次接种一剂含腮腺炎成分疫苗。除此之外,免受腮腺炎的侵袭,还需要好习惯的保驾护航。

1.接种疫苗是预防流行性腮腺炎最经济、最便捷、最有效的方法。18-24月龄的儿童可以免费接种一剂含腮腺炎成分疫苗(麻腮风疫苗)。

2.维持良好的个人卫生习惯,保持室内空气流通。

3.打喷嚏或咳嗽时应掩着口鼻,并妥善清理口鼻排出的分泌物。

4.保持双手清洁,双手被呼吸系统分泌物弄污后(如打喷嚏后)要立即洗手。

5.彻底清洁患儿用过的玩具和家具。

6.早期发现患者,早期进行隔离,隔离期应从起病到腮肿完全消退为止,约三周左右。避免将疾病传染给没有免疫力的人群。